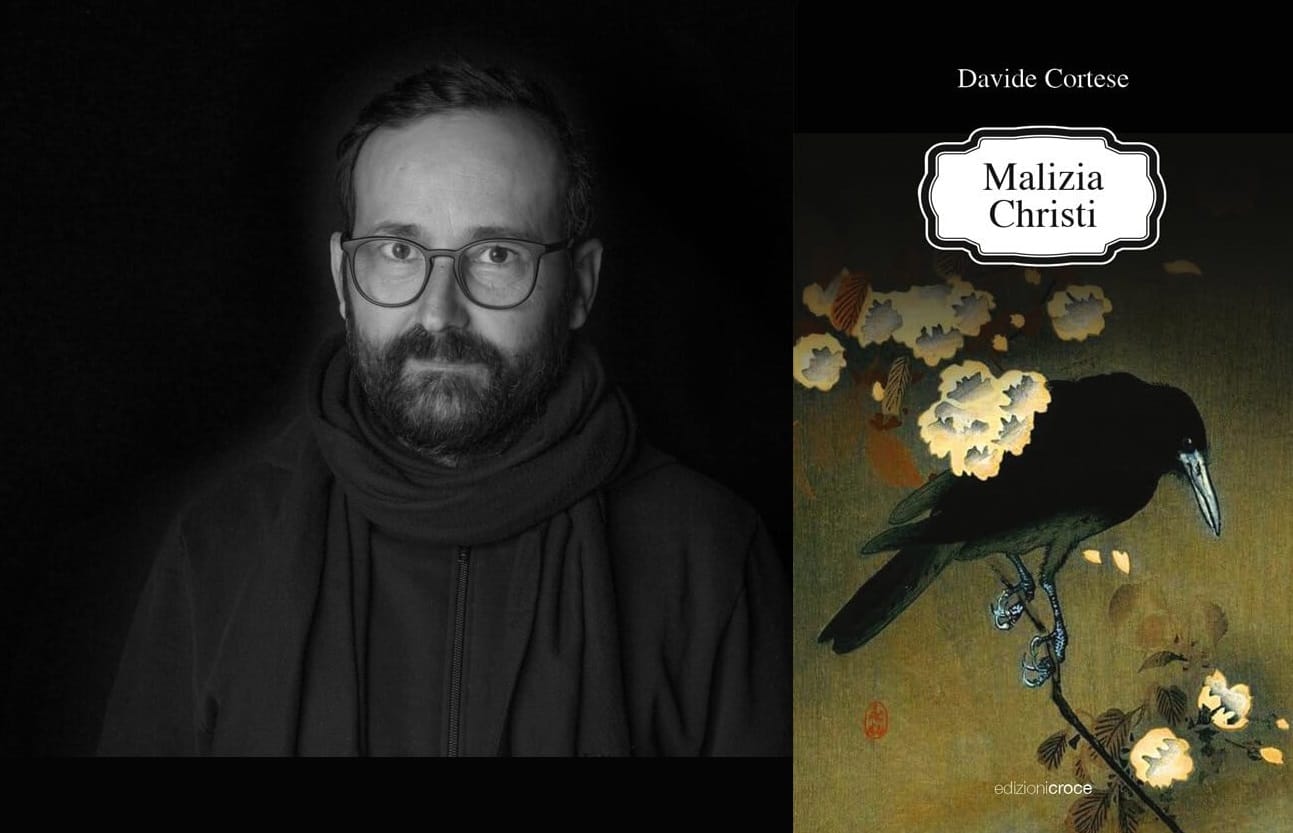

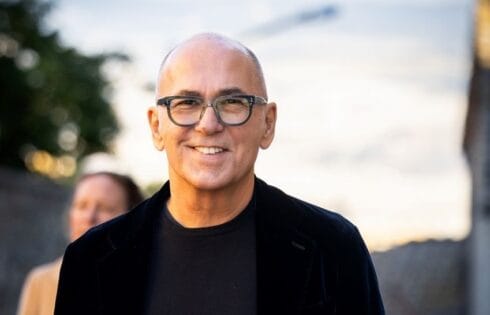

“Malizia Christi” (Edizioni Croce, 2024, collana di Dante Maffia, con prefazione di Renzo Paris), di Davide Cortese, si preannuncia, sin dalle prime pagine, come un’opera la cui prosa, finemente cesellata e lavorata, dischiude una narrazione densa di rimandi alla nozione di “letteratura potenziale”. Cortese sembra avere distillato, all’interno del romanzo, tutta la propria arte immaginifica e visionaria, ben conscio della necessità di modellare la narrazione sulla base delle suggestioni provenienti dalla propria formazione poetica. Poeta di lungo corso, l’autore ha infatti costruito un romanzo da leggersi anche nella chiave di una prosa poetica dai tratti narrativi ma densamente allucinati. Il titolo dell’opera può apparire provocatorio: in realtà, il rimando è a un’opera precedente del poeta, “Zebù bambino” (Terra d’Ulivi, 2021), raccolta nella quale la raffigurazione immaginifica dell’infanzia di Zebù trova concretezza nell’invito a considerare il superamento del limite e del dogma non come “colpa” ma emancipazione necessaria ai fini della conoscenza e della comprensione del mondo laddove queste sono state oggetto di stigmatizzazione e desacralizzazione. Sono l’ardore per il mistero e la sete di conoscenza il rovello del quale si alimenta il cuore di ogni poeta, e questo Cortese lo esprime bene attraverso due figure che nel romanzo sono in verità l’uno specchio dell’altro: il protagonista, un fanciullo di cinque anni, Adam Babelsberg, il cui nome, non a caso, pare rinviare alla figura biblica di Adamo e all’episodio della torre di Babele, con il relativo moltiplicarsi delle lingue, e il poeta Dorando Marradi, prossimo a compiere cent’anni e doppio adulto del personaggio di Adam:

Il signor Babelsberg aveva solo cinque anni e non c’era persona a Debrama che non avesse già sentito parlare di lui. Non usciva mai di casa senza indossa re il suo cilindro, il papillon e l’abito scuro. Tutti lo salutavano ossequiosi e sapevano di lui ogni cosa, poiché, probabilmente, avevano in casa una copia di Io sono Adam, l’autobiografia che il signor Babelsberg aveva scritto all’età di tre anni, destando lo stupore e l’interesse della stampa di tutto il globo. Adam Babelsberg viveva da solo, ma accadeva raramente che la sua casa non avesse ospiti

Nonostante l’età, Adam si comporta alla stregua di un adulto, ben conscio della sua caratura intellettuale e depositario di un segreto, una stanza di oggetti rari che altro non è se non l’ardore immaginifico della sua sensibilità e tensione verso la conoscenza. Egli ammira e si riconosce nel poeta Dorando, il quale spesso sciorina un elenco di letture dai titoli fantasiosi: forse, un richiamo a “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, di Italo Calvino, romanzo nel quale la letteratura è presentata come mondo di pluralità? Il personaggio di Adam è di fatto figura simbolo dell’intellettuale che arde del desiderio di conoscenza ed è per questo caratterizzato da spinte opposte, alcune delle quali lo innalzano a una vitalità curiosa e appassionata, altre invece lo precipitano in basso, verso l’abisso.

Molte sono le figure nelle quali Cortese distribuisce poi gli interrogativi archetipici che animano la sua stessa scrittura: il pittore Adrian Malick, per esempio, il quale sin dall’infanzia coltiva la concezione che l’ombelico è “l’angusto tempio dove dimora il mistero della vita umana” e che “Adamo, il primo uomo, non poteva avere l’ombelico”. Quest’ultimo dettaglio riconduce ancora una volta al protagonista, Adam, il quale si erge, nell’opera, a figura antitetica e di sfida rispetto a un sapere dogmatico e dottrinale. Sotto gli aspetti narrativi più stilizzati, si cela dunque una visione ad ampio raggio il cui intento è quello di porre in discussione la conoscenza tradizionale, senza adombrare l’immaginazione e la creatività umane dell’oscurità peccaminosa di cui da secoli sono state rivestite.

Personaggio umbratile e fascinoso è altresì quello dell’attrice Maeva Waestwood, del quale il piccolo Adam è segretamente innamorato. Maeva ha i connotati di una femme fatale tipicamente dannunziana e quelli oscuri delle protagoniste femminili dei romanzi di Fogazzaro o di McGrath:

Maeva Westwood era divenuta celebre grazie a L’angelo nero sa, il primo lungometraggio del discusso regista Ray Denver. Interpretava il ruolo della protagonista: la bella e crudele Gloria Atkinson, miliardaria londinese che seviziava i suoi giovani amanti. Quando Maeva disse al signor Babelsberg: «Sei così bello… Dovrebbero scolpire il tuo volto su una lapide dell’Highgate». Adam sapeva bene che si trattava di una battuta del film di Ray Denver. «Dammi un bacio» le disse. «Uno solo», disse Maeva, «ne basterà uno, per appiccare un inferno». Era ancora il copione de L’angelo nero sa. Maeva Westwood baciò la guancia del signor Babelsberg. Si fermò qualche istante a guardarlo negli occhi. Poi se ne andò, lasciandolo sulla sua poltrona come su una zattera in mezzo alla tempesta.

La sofferenza amorosa di cui si strugge il piccolo Adam è in qualche modo sempre in bilico con una tensione mortuaria destinata a non risolversi. Quest’ultima piuttosto si concreta nella relazione tra Timo e Teo (anche qui evidente da parte dell’autore la volontà di giocare con i nomi e le parole), la cui unione dovrà essere officiata da Adam stesso ma che sarà impedita a un certo punto da una figura misteriosa e altrettanto fascinosa, la Morte.

Malizia Christi non è tuttavia solo il titolo del romanzo di Cortese, ma anche, come osserva Paris, “quello dell’unico libro vero che Adam si fa prestare dal poeta centenario e di cui non ha bisogno di raccontare la storia perché è proprio quella che il lettore sta finendo di leggere”. L’opera si delinea così come frutto di un’indagine sull’inesistenza per dimostrarne invece tutta la valenza generativa, derivante dal potenziale creativo dell’artista quando quest’ultimo è libero da ogni sapere imposto.

in copertina foto © di Dino Ignani