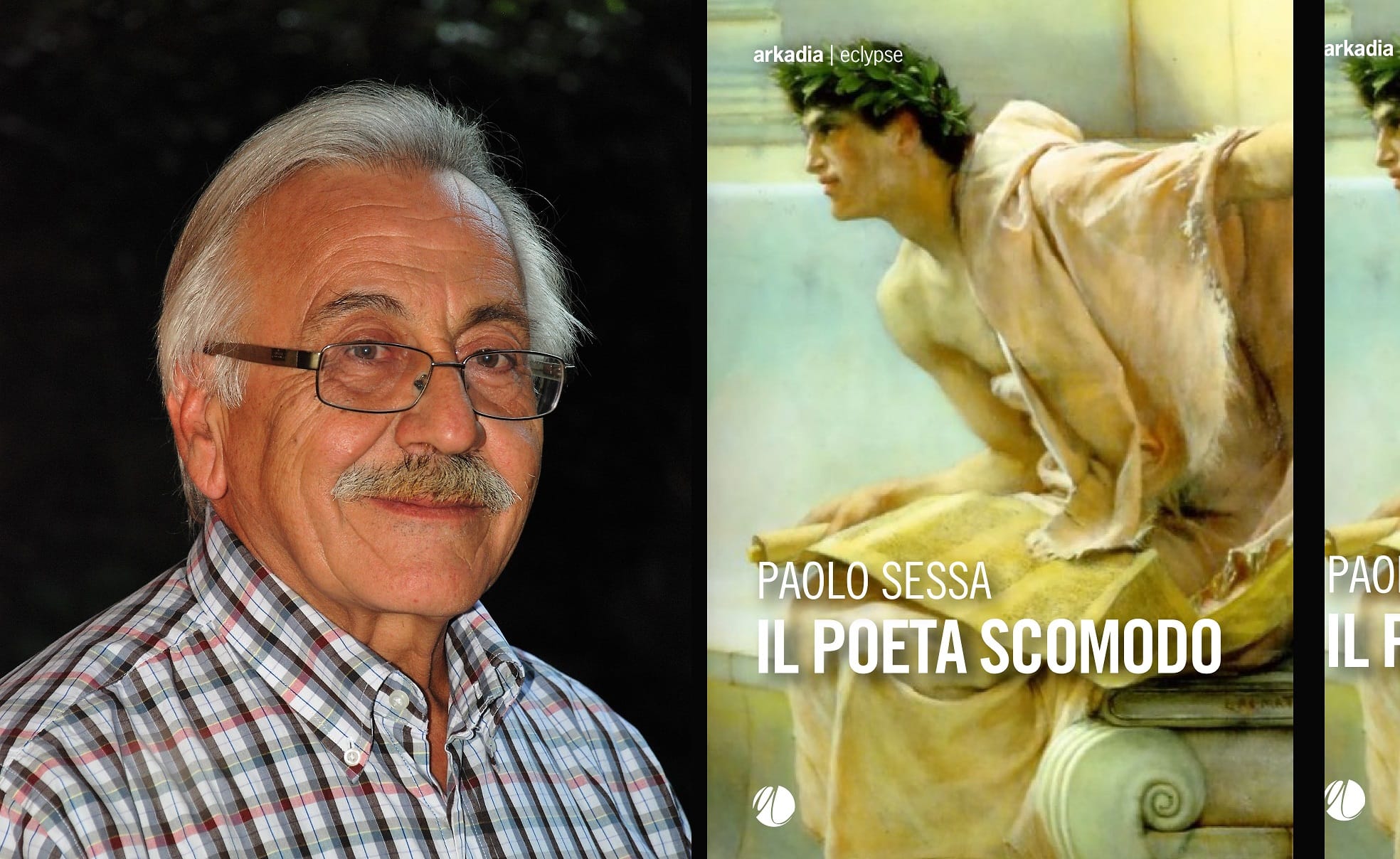

#1Libroin5W

Chi (il protagonista di questo libro)?

Il protagonista principale del libro è Marco Valerio Marziale, un ragazzo che parte da Bilbilis (nella Spagna Tarraconense) per Roma, col desiderio di diventare il più grande poeta latino del suo tempo. Del nostro poeta ho tentato di ricostruire un “autoritratto”, facendo tesoro di tutte le tracce, le più minute, che ha lasciato involontariamente nei suoi 1500 epigrammi. Della vita di Marziale sappiamo pochissimo; non fosse così qualche latinista ne avrebbe scritto la biografia. In realtà, quello che emerge dai suoi epigrammi somiglia a un’anfora rotta in mille pezzi, molti dei quali perduti per sempre e altri che non trovano più posto; per cui ho di necessità ricostruito le parti mancanti facendo ricorso a ogni piccolo riferimento negli epigrammi, ma anche ad accenni nelle opere contemporanee e nella storia di Roma del I secolo.

Perché (e perché scomodo)?

Perché chiamava le cose con il proprio nome e questo gli valse (e gli vale ancora) l’accusa di oscenità. Perché non aveva peli sulla lingua e non si preoccupava di prendere in giro e ridicolizzare tutto e tutti, ricchi e poveri, compresa la tracotanza del potere. Questo gli costò una vita di insicurezza, vissuta continuamente sul filo del rasoio. Buona parte della critica lo ha accusato di eccessiva adulazione del potere. Fu un adulatore, Marziale? Certo, doveva pur sempre dar conto alla pancia che chiedeva di essere riempita; ma lo fu, comunque, meno di Virgilio o di Orazio e certo molto meno del suo contemporaneo e rivale Papinio Stazio. Giovenale fu un caso a parte: diede piglio a tutto il suo sarcasmo e livore contro il potere, ma i bersagli delle sue satire erano morti da un pezzo e non potevano nuocergli più di tanto. Marziale provò, con qualche cautela, a prendersi gioco dei vivi e questo ne fece un poeta scomodo, facile bersaglio dei potenti che amavano essere lisciati e prestare il loro orecchio a un linguaggio castigato.

Cosa (quali i temi del libro)?

Sono i temi che emergono dalla vita di Marziale, dalla sua giovinezza (e poi vecchiaia) a Bilbilis alla sua esperienza romana lunga 35 anni. Tra i temi più presenti nei dodici libri di Epigrammi: l’amicizia fraterna con Manio, il suo compagno di giochi mai dimenticato (leitmotiv del romanzo); il sesso, le donne, l’amore in tutte le sue declinazioni, la generosità, il contrasto fra la povertà più indecente e la ricchezza più sfrontata, l’editoria, il rapporto scrittore/lettore; e poi, temi scottanti, allora come adesso, come la libertà di parola e di stampa nei regimi autoritari, la censura, il rapporto col potere. Venti secoli fa, Marziale soffriva delle minacce e della prepotenza del potere costituito come, ai nostri giorni, i giornalisti d’inchiesta più impegnati.

Fra i suoi 1500 epigrammi, ce ne sono certamente tanti licenziosi, al limite forse della scurrilità, ma mai osceni; diceva lo stesso poeta che non si può scrivere con un linguaggio pudico trattando di temi piccanti, come il sesso: sarebbe come raccontare una “barzelletta sporca”, mettendo il velo alle parole triviali: non farebbe ridere. Oltre a questi epigrammi, ce ne sono un numero ragguardevole dedicati all’amore, all’amicizia, alla fugacità della vita (il “carpe diem” di oraziana memoria), al dolore per una scomparsa prematura (celebre l’epicedio per la piccola schiava Erotion). E poi, Marziale non è mai acido; non ha la vocazione del moralista né del predicatore; gioca con i vizi dell’umano genere e si diverte, divertendo il lettore, con la segreta speranza che i suoi versi possano aiutarlo a saper guardare dentro di sé.

Dove e quando (nasce l’idea di questo romanzo)?

Mi trovavo a Roma per presentare alla Biblioteca Vallicelliana il mio saggio sui “Fondamenti linguistici e neurali della lettura ad alta voce” (Fioriti 2018) e, poiché ero in buon anticipo, decisi di fare un giro per le bancarelle di libri usati nei pressi della biblioteca. La mia attenzione fu colpita da un bellissimo volume di Giuseppe Norcio con le traduzioni del corpus completo degli Epigrammi di Marziale. Non ne avevo mai letto uno perché ai miei tempi a scuola raramente si affrontava Marziale e decisi che era giunto il momento perché anche un anglista dedicasse un po’ del suo tempo a questo “misterioso” poeta. Fu un colpo di fulmine che mi portò da lì a un anno a tradurre in siciliano una selezione di ottanta epigrammi (A mala sorti, A&B 2019). Mentre traducevo, avevo come l’impressione che il poeta fosse lì, accanto a me, a sorvegliare le mie bizze di traduttore. Per mesi, me lo sono sentito accanto, il fiato sul collo al punto da farmi sentire sempre più spesso il bisogno di capire come fosse fatto questo Marziale, com’era fisicamente, come aveva vissuto, quali scuole aveva frequentato, quali esperienze aveva fatto a Roma, chi erano i suoi potenti amici romani, se fosse mai stato innamorato, perché fosse andato a vivere a Forum Cornelii (Imola) per oltre un anno, perché avesse deciso di tornare nella sua Bilbilis dopo trentacinque anni di permanenza nell’Urbe. Insomma, sentivo il bisogno di dare un corpo, un volto e un’anima a quello che, giorno dopo giorno, era diventato un amico inseparabile. Da qui, ebbe inizio questa avventura bella ma faticosa; oltre alla rilettura minuziosa dei suoi 1500 epigrammi, a note e traduzioni e a centinaia di articoli sugli aspetti più vari della sua opera, c’erano da ricostruire la Bilbilis e la Roma del I secolo d.C., studiare decine di carte topografiche dell’epoca, leggere tutto quello ch’era stato scritto su Nerone, Vespasiano, Tito, Domiziano, su fontane, acquedotti, bagni, postriboli, cucina, cibo, taberne vinarie, taberne librarie, vita quotidiana, etc. Tre anni di ricerche e un anno di scrittura e “Il poeta scomodo” prese vita.

Perché (scrivere un romanzo su Marziale)?

Per almeno due buoni motivi: il primo, che Marziale, che mai avevo incontrato a scuola (neanche all’Università, malgrado i miei due corsi di latino alla Facoltà di Lingue moderne), mi aveva affascinato sin dal momento della scoperta dei suoi Epigrammi; il secondo, aveva a che fare con la mia convinzione che il nostro poeta avesse subito una qualche forma di ostracismo sia in vita che nei secoli successivi. In vita, perché osava, pur con qualche necessaria precauzione, mettere in discussione tutto; nei secoli successivi, perché la pruderie occidentale e il moralismo cattolico cui siamo stati educati lo aveva relegato tra i poeti scurrili, quando non osceni, inadatto alle giovani generazioni. Scrivere un romanzo su Marziale, pur con tutte le difficoltà che presenta la stesura di un romanzo storico, mi è sembrato alla fine un atto riparatore e un omaggio dovuto al suo genio poetico.

E per finire (5W + 1): quale ruolo può avere la scrittura (e la lettura) nel momento storico delicatissimo in cui viviamo?

La letteratura, l’arte, la poesia sono i migliori alleati della resilienza e Dio sa di quanta capacità di resistere ci sia bisogno per mantenere saldi i principi fondanti della nostra democrazia in un’epoca di profondi stravolgimenti, nella quale sempre meno numerosi sembrano quelli ancora capaci di ascoltare e comprendere. Scrivere un corposo romanzo storico in un periodo nel quale si legge così poco e in fretta è una sfida allo strapotere dei nuovi media che, con banale e volgare sufficienza, danno a intendere alle nuove generazioni che la cultura possa ridursi a qualche riga di informazioni. La lettura dei grandi testi aiuta a comprendere la realtà e l’uomo, attraverso i numerosi mondi che è in grado di evocare e le innumerevoli esperienze umane che riesce a far rivivere. Nella grande letteratura c’è tutto, e soprattutto c’è l’uomo con le sue ansie e i suoi desideri, le sue paure e la sua audacia, i dolori e le gioie, le emozioni che da sempre ci fanno uomini. La grande letteratura parla di noi, dell’uomo di sempre, di ieri come di oggi; e, come dice Marziale dei suoi epigrammi, “la nostra pagina ha il sapore dell’uomo”. Nei suoi oltre mille epigrammi, il lettore ci ritrova se stesso, i suoi amici, il padrone di casa lagnoso, il suo avvocato ingordo pronto a far causa per tutto, l’uomo perbene e il farabutto, l’onesto lavoratore e il perdigiorno, la generosità e la tirchieria, la stupidità e l’ipocrisia, l’amore e il sesso. Insomma, nei grandi testi, quelli che chiamiamo “classici, che non significa antichi, c’è la vita. E questo è già un buon motivo per scrivere di Marziale e per leggere i suoi epigrammi.

Scelti per voi

Perché mi porto a letto i Tristia? Perché mi danno conforto, perché raccontano i tormenti di un uomo privato della sua libertà, perché le sue parole rimbalzano nella mia vita come volessero darne conto. Perché raccontano la nostra condizione di pellegrini quando siamo sradicati dalla nostra terra; perché nella sua storia trovo, tutta intera, la mia. Il desiderio di Roma lo privò della terra dei Peligni, come privò me del Salone, ne fece un poeta invece di un avvocato; ma Roma divora i suoi figli senza alcuna compassione quando osano troppo.

La poesia, Marcella, si nutre di futuro e si sostiene sulle ali della libertà; non ci può essere poesia nella tirannide, né libero pensiero; guai a sfidare il potere, a mettere in discussione i suoi capricci: un carme può frantumare i tuoi sogni per sempre. Prendo i Tristia e leggo: «Quando rivedo triste la notte che vide le mie ultime ore romane, / quando ripenso a quella notte nella quale lasciai quanto più mi era caro, / ancora scendono dai miei occhi, amare, le lacrime.»

La notte prima della mia partenza, anch’io piansi salutando gli amici più cari e al pensiero degli altri che avevo abbracciato fra le lacrime nei giorni precedenti, e di quelli che non avevo potuto salutare perché lontani dall’Urbe. Anche quella notte, a Roma, già tacevano le voci umane e quelle dei cani al tempio di Quirino, e la luna cavalcava alta sul cielo i cavalli della notte, al galoppo verso il giorno chiaro. O lente, lente currite noctis equi. (p. 29)

—

Il libro gli fu consegnato, ma non ne ebbi alcun riscontro. Forse, chiedeva di più. Avrei dovuto andare a scuola dal napoletano. Stazio era un maestro di adulazione. Ma era questo il mio destino? Scrivere bigliettini per i regali dei ricchi e arrendermi alla cortigianeria? Scrivere per un’aristocrazia che si compiaceva delle mie bagattelle o abbeverarmi alla fonte di Calliope? Posi mente ai miei epigrammi su Roma e i Romani; se non potevo avere agiatezza e potere, avessi avuto almeno la fama. Se non potevo ottenere l’encomio del potere, avrei ricercato l’applauso del popolo; e intanto, avrei indossato una maschera, sperando di non essere riconosciuto.

… All’inizio di gennaio dell’85, Domiziano assunse su di sé i poteri della potestà censoria e si fece conferire dal Senato la carica di censore perpetuo che diede l’abbrivio a tutte le sue manie moralizzatrici: ordinò la distruzione di tutti i libelli in giro nell’Urbe che prendevano di mira personaggi in vista e decretò la pena di morte per chiunque fosse accusato di favorire la divulgazione di notizie diffamatorie.

Che cosa fosse diffamatorio lo sancivano i magistrati, ma lo decideva l’imperatore. Proibì, inoltre, ogni rappresentazione di pantomime, e questo contribuì a dare ulteriore credito alla convinzione popolare che dietro l’assassinio di Paride, nell’83, non poteva che esserci lui. Da lì, a vietare ogni scritto che non fosse deliberatamente adulatorio nei confronti del potere, il passo era breve, tanto più che il Senato gli aveva conferito il titolo di dominus et deus. Contro un dominus si poteva anche scrivere e magari cavarsela con l’esilio, ma scrivere contro un dio era come impiccarsi con le proprie mani. (p. 195)

—

Gli editti di Domiziano contro i libri diffamatori mi impaurivano: non avrei fatto nomi, se non immaginari, dei miei bersagli; d’altra parte, non erano le persone l’oggetto del mio scherno, ma i loro vizi, la loro depravazione, l’insincerità, l’ipocrisia, la tirchieria. A preoccuparmi era anche la castigatezza del linguaggio, che la censura dell’imperatore e la falsa pudicizia delle classi aristocratiche sembravano reclamare. Ma si può scherzare sulle nefandezze dell’umano genere con un linguaggio pudico? Catullo, Marso, Pedone, Getulico testimoniavano che non si poteva.

Ai carmi giocosi è imposta questa legge: non si gustano se non producono prurito. Lo insegna Catullo. Questi epigrammi erano giocosi; erano scritti per quelli che amano assistere alle feste di Flora e non arrossiscono quando si chiamano le cose col loro nome. Coloro i quali non amavano gli allegri sollazzi, invece di storcere il naso, potevano sempre starsene fuori dal nostro teatro, o uscirne, come fece una volta Catone, turbato dai mimi licenziosi della festa di Flora.

Quanto all’imperatore, bisognava che lo tenessi buono, ma senza esagerare: inclusi nel libro gli epigrammi sui giochi che gli avevo inviato assieme agli Xenia e gli rivolsi l’invito a guardare al libro con mente serena; anche lui amava gli scherzi e il linguaggio licenzioso dei mimi. Latino e Timele, i suoi nuovi beniamini, non erano poi più pudichi di me. Speravo che il suo ufficio di censore potesse permettersi di perdonare i miei scherzi innocenti: Lasciva est nobis pagina, Caesar, vita proba. Immaginai la faccia di Domiziano, il suo rossore presago di sventure, il suo sarcasmo: io offro Naumachie e tu, Marco, mi ripaghi con qualche epigramma? Mi sa che finirete nel Tevere, tu e il tuo libro! (p. 196)

—

La notte prima della partenza dormii poco e male. Che stava succedendo? A quale rischiosa avventura andavo incontro? Mi ronzava in testa Lucano: “Tristi presagi ti agitano, il sonno ti fa tremare di paura”. Sembrava rivolto a me; ne sentivo quasi la voce, dentro la mia testa. Che potevo fare? Avevo altra scelta se non quella di seguire il consiglio dei miei amici più cari? Avrei dovuto sfidare i capricci di un tiranno che temeva persino le mie parole innocenti? Motti e scherzi erano consentiti anche ai soldati nei confronti dei loro comandanti ed erano permessi a mimi e buffoni, a Latino come a Timele o Pannicolo, che Domiziano riempiva di lodi e sesterzi.

A me, no, se non a rischio di finire a Creta o sullo sperduto isolotto di Serifo, come fossi un Cassio Severo che s’era burlato degli amici potenti di Augusto. Lesa maestà, la chiamano. Quello che fa un libello può farlo un epigramma; e io non avevo alcuna voglia di morire in miseria e solitudine.

All’incerto lucore della luna che attraversava l’imposta malmessa della finestra, mi apparve a un tratto il fantasma del mio Ovidio in lacrime a Tomi, sul mar Nero, strappato alla sua Roma, reo di offesa ai costumi degli antenati. Aveva ragione Frontone: il poeta? Pensaci bene, si vive male e si muore peggio. (pp. 206-207)

—

La verità è figlia della libertà e non sempre, perciò, ha vita facile.» Raccontai a Camonio le ragioni che mi avevano portato a Forum Cornelii, mentre Faustino ci faceva servire dell’ottimo cecubo invecchiato dal suo amasio. Dissi che la satira esigeva libertà e che, quando questa vacillava, l’arte non aveva altra scelta che farsi scudo di una maschera per riacciuffare quei frammenti di verità che il potere negava; che da sempre la verità era concessa a mimi e buffoni purché indossassero una maschera, come accadeva per i Saturnali, quando a tutto il popolo dei pezzenti era concesso di spezzare le catene del silenzio.

«Il guaio è, caro Marco, che il poeta pretende di vivere sempre nel regno di Saturno, mentre i Saturnali durano una settimana, dopo di che dal Palatino si ordina il silenzio. E allora, se vuoi parlare, primum mentiri, solo le bestie non mentono tranne quando hanno buoni maestri; e anche lì, non di rado, l’istinto riemerge. Tu sei così, Marco, come le bestie; la verità è una tentazione cui non sai resistere e questo è pericoloso, come ben sai.»

Aveva ragione Faustino: far finta di essere quello che non sei ti riconcilia col mondo e tutto corre liscio come l’acqua del Tevere, torbida dei liquami della nostra cloaca, ma rassicurante nel suo lento e ordinato fluire. Non era così tutta Roma? Non era forse l’Urbe stessa un gran teatro? Nessuno è quello che appare; tutti giocano a camuffarsi per apparire quello che non sono. Anche i miei personaggi: il patrizio fallito si dà aria da gran riccone, ma non sa cosa mangiare a cena; lo sdentato e il calvo sfoggiano denti e capelli finti come fossero veri; la vecchia matrona, a furia di trucco, alla fine si crede una giovane attraente; Bassa ostenta la sua maschera da pudica, ma non c’è donna a Roma che non le abbia scaldato il letto; Celio, a forza di far finta di avere la podagra, zoppica. Persino il cibo mente, e il vino: le zucche si spacciano per funghi o salsicce e il vino di Marsiglia si fa bello in coppe di murrina. (p. 210)

—

Tuttavia, mi rimisi al lavoro. Sapevo oramai che la libertà di un poeta era un vicolo strettissimo che attraversava pericolosamente i capricci del padrone: i miei osanna all’imperatore sarebbero stati il salvacondotto per i miei epigrammi. Do ut des: io avrei cantato la sua gloria, lui avrebbe perdonato i miei frizzi. Anche i miei lettori mi avrebbero perdonato se avessi giocato a carte scoperte.

Valerio Marziale ti saluta, o Cesare Augusto Germanico Dacico. Questo libro VIII celebra la tua gloria, ma permetti ch’io possa mescolare alle lodi della tua venerabile persona i miei giochi, che tanto allietano il tuo popolo; sicché ognuno ne trarrà un vantaggio. Il meglio di questo libro è dedicato a te, perciò imparerò a lasciar passare dalla mia bocca parole più pudiche e a implorare l’aiuto della tua Minerva.

Primun mentiri, caro Giovenale. Come diceva Faustino, solo le bestie non mentono e noi non siamo bestie; se mentire non farà di te un Socrate, non ne farà comunque un pezzo di carne per i cani. I tuoi versi, Decimo, sono dettati dall’indignazione? Impara a stemperarli col buon senso. Non facciamo così anche col vino? La giusta misura, questo è il problema. Mentire è un’arte sottile che va appresa bene. (p. 255)

—

Roma mi aveva regalato le facili donnine della Suburra e dei suoi lupanari, carni facili, nessun sentimento che non ubbidisse al naturale istinto del momentaneo godimento, nessun legame che mi tenesse saldamente ancorato a un centro attorno a cui far gravitare la mia vita, nessuna Cinzia, nessuna Corinna, nessuna Licoride.

Ho affidato il mio corpo a donne alle quali mai avrei affidato la mia anima, donne che mi hanno procurato piacere e che ho ingiustamente disprezzato; Galla, Celia, Lesbia, donne che si offrono senza nulla pretendere, che non sia qualche sesterzio o qualche anfora di vino, che arrivano a un cenno della mano e non provano rancore quando, dopo una notte di godimento, le lasci senza un sorriso, senza un arrivederci; donne che vivono il presente e questo offrono ai loro clienti, senza progetti per il futuro né speranze segrete da covare nel cuore. Queste sono state le mie donne; non credo di aver mai desiderato altro.

Ho sempre amato la solitudine, le cose semplici, e l’amore mi è sempre apparso un affare complicato; non mi sarei divertito tanto se avessi amato, né avrei divertito gli altri. Non avrei scritto i miei libri di epigrammi, fossi stato innamorato. (p. 23)

—

(Scontro con Giovenale)

Il tabernario servì il cibo e cominciammo a mangiare. A un certo punto si rivolse a me e riprese, con tono più rilassato, da dove aveva finito. «E tu, Marco, che ne pensi?»

«Penso», risposi sorridendo, «che sono venuto a Roma per fare il poeta, non per ingrassare i vermi.»

«Il poeta?», fece in tono ironico. «E per chi scrivi? Per i potenti? Per la gente? E di che scrivi? Degli spettacoli dell’imperatore? Dei regali che nessun povero potrà mai permettersi?»

«Tu avrai pure il tuo comodo, Decimo, io no. Devo riempire la scodella, prima. L’avevano piena Virgilio, Orazio, Catullo. Scriverò, quindi, la mia Tebaide? Forse no, farò come la mia Galla, che sempre la promette ma non la dà mai. Scriverò per la gente, amico mio, scriverò della vita, dei cieli sereni e di quelli burrascosi, delle cose belle, poche, e di quelle che belle non sono, tante. E non lo farò per solleticare i gusti di un popolino che tu consideri rozzo e meschino, ma per levare la maschera a stupidità e ipocrisia. Farò anche ridere i miei lettori, almeno lo spero – Giove sa se non ne hanno un gran bisogno – ma farò anche in modo che si guardino dentro e dicano: ecco, questo sono io, questo è il mio vicino di casa, questo è il mio padrone e questo è il mio avvocato. Non credo, Decimo, ch’io abbia la vocazione del predicatore né l’autorità del censore; è il vizio che mi interessa colpire, non le persone, perché, se sono poveracci, fai loro un brutto servizio e, se sono potenti, ti ripagheranno cogli interessi. Se per fare questo dovrò ammansire le bestie feroci, lo farò sperando di non finire divorato come Orfeo; sono loro a pagare inchiostro e pergamena e a imbandire la mia tavola; fingere qualche carezza non farà di me un poeta meno sincero.»

«Carezze, lisciature, finzione, insomma una maschera! E speri che ci caschino? Che ne dici, Canio?», chiese Giovenale. Canio rideva. Credo pensasse alla sua di maschera e al suo Ludus de morte Claudii. «La libertà costa, caro Marco», disse.

«Quanto, Canio?», chiesi. «Costasse meno della vita darei ragione a te e a Decimo, ma è così? Fosse così, a che ti servirebbe una maschera? In fondo, parlare dei morti non è così rischioso. Io conoscevo Seneca, è stato mio amico e benefattore e non l’ho mai visto giocare: un filosofo stoico somiglia più a un musone che a un giocoliere.»

«Siamo venuti a Roma per fare i poeti», proseguii, «e, su Giove, giuro che io lo sarò. Perché credi che la diano le puttane? Per il loro piacere? No, per il tuo, sicché, sbrigato l’affare, non starai a mercanteggiare sul prezzo e consegnerai loro la borsa senza neanche contare le monete.»

«E tu questo lo chiami un poeta, Marco? Una puttana?», sbottò Decimo.

«A giorni alterni, amico mio», risposi, «mezza puttana, mezzo poeta: l’una vale il papiro e l’inchiostro che serve all’altro per conquistare la fama e la gloria. Ogni cosa ha un prezzo e se vuoi acquistarla dovrai pagarlo.» Fu un vero e proprio scontro, alla fine del quale ognuno restò con le proprie convinzioni. Quando ci salutammo, gli raccomandai comunque prudenza, almeno quanta, pensai, ne aveva avuta Canio col suo ludus, ché quelli non erano tempi da lancia in resta. La mia fu quasi una profezia. Già alla fine di quell’anno, Domiziano diede l’avvio alla sua campagna di correctio morum, riportando in auge la legge Giulia, da tempo ignorata. (p. 186)

—

Paolo Sessa è nato ad Avola (Sr) nel 1950; ha studiato Lingue in Italia, Francia e Inghilterra e vive a Milo, dove è stato anche Sindaco, da oltre cinquant’anni. Ha insegnato Lingua e letteratura inglese nei licei e co-diretto, fra il 1985 e il 1992, le riviste Etna Territorio ed Eolo. Da oltre venti anni, si occupa di Linguistica applicata e, in particolare, di voce e pragmatica della comunicazione nei testi letterari. Tra le sue pubblicazioni in questo campo: La voce materna, il feto, il neonato (Maimone, 2016), Suoni e voci nella Commedia di Dante (Società Editrice Dante Alighieri, 2016), La lettura, il Corpo, la Voce (Giovanni Fioriti Editore, 2018), Viaggio nella Commedia di Dante (Bonanno Editore, 2021). Per anni ha coordinato il Gruppo Teatro “Leonardo”, tenuto corsi di lettura espressiva per gli studenti dei Licei ed eseguito pubbliche letture della Commedia di Dante. La sua formazione umanistica legittima il suo interesse per la poesia e la scrittura creativa. In questo campo, ha pubblicato: la silloge di racconti Specchio delle mie trame (Giovane Holden, 2014), il poemetto Schegge di Sciara. Canto d’amore per la Sicilia (Maimone, 2015), Ntâ valigia di Natali. Poesia e dialetto (Maimone, 2017), A Mala Sorti. Epigrammi scelti di Marco Valerio Marziale tradotti in siciliano (A&B, 2019), Il poeta scomodo (Arkadia, 2025). Alla sua Milo ha dedicato studi e ricerche storiche: Monsignor Concetto Fichera nella sua Milo (Tipolitografia Dell’Erba, 2001), Milo. Viaggio nella storia di una comunità (Lussografica, 2005), Il Collezionista di immagini (Maimone, 2012), L’eruzione del 1950 (A&B, 2021), Mistero al mulino e altre storie (Algra, 2024), Milo e la Contea di Mascali (Algra, 2025).