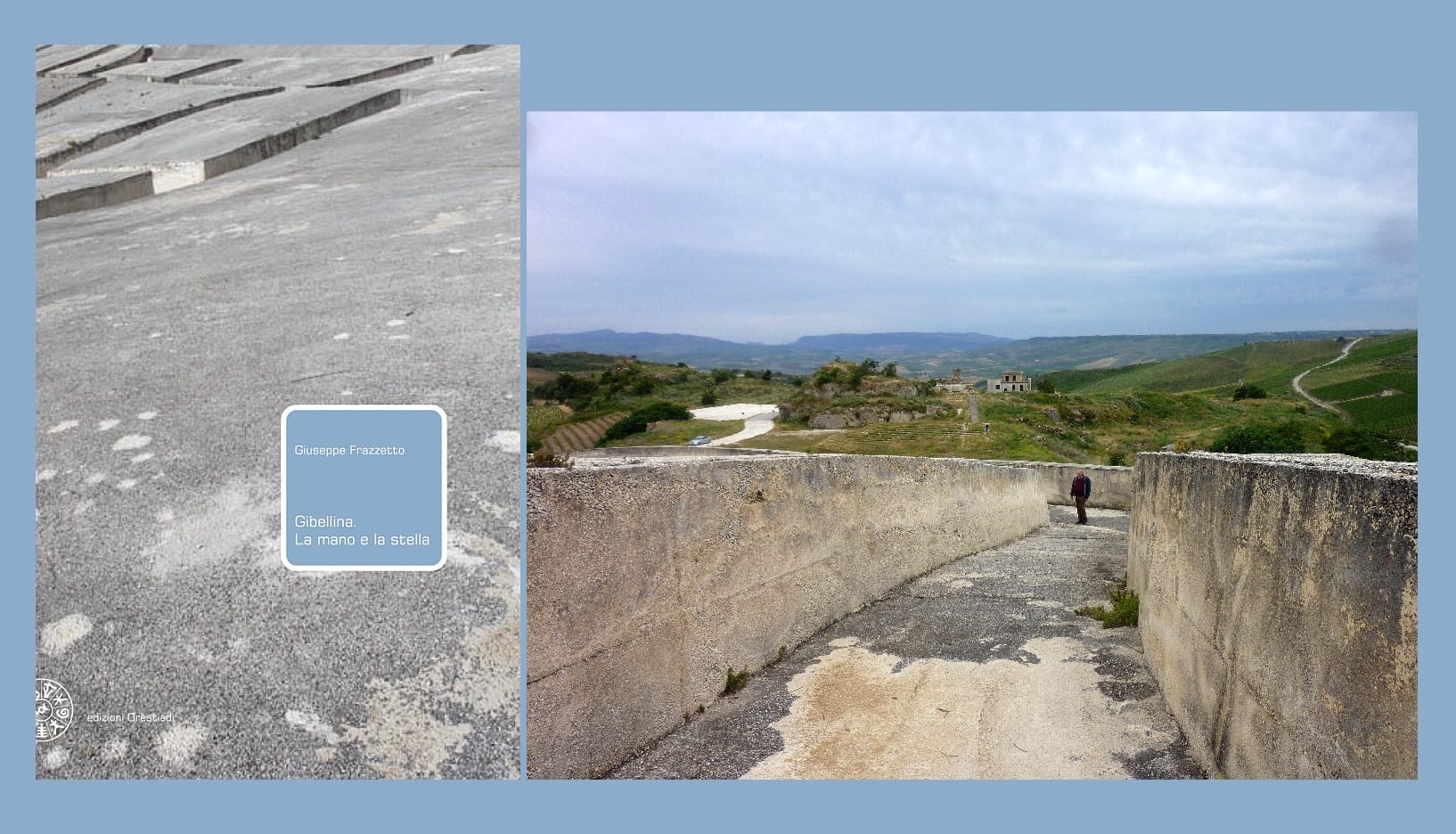

Giuseppe Frazzetto

Gibellina. La mano e la stella

Edizioni Orestiadi, Gibellina 2007

Pagine 96

Capire Gibellina – il suo sogno, il progetto, la sua storia – non è facile ma con la guida di Giuseppe Frazzetto tutto del contemporaneo (e non soltanto di esso) sembra scorrere con la semplicità della natura fatta pietra dalla mano umana. Perché il luogo che porta quel nome costituisce davvero «un paese sorprendente, scandito dalle opere d’arte» (p. 13). E questo vuol dire che da una tragedia mortale alcuni umani, tra essi prima di tutto Ludovico Corrao ma insieme a lui molti altri, hanno tratto materiale di significato, di bellezza, di scommessa e di sfida. Il nuovo sito di Gibellina, edificato a valle dopo il terremoto del 1968, è costituito, intramato, pensato da opere e da idee che con la città abitata dagli umani hanno voluto diventare ed essere una cosa sola. Non dunque un museo a cielo aperto o una testimonianza in ogni caso eccessiva di land art ma un progetto di esistenza e di abitazione per una comunità esistente e concreta. E questo «perché» – e si tratta di causa efficiente e finale – «l’uomo e la donna di Gibellina sentano che non sono nati improvvisamente in un deserto, che non vengono dal nulla o da una città calata dal cielo, senza una loro ragione e senza una loro propria collocazione storica e culturale», come Corrao ebbe a dire (p. 17).

Gibellina è immersa nella tradizione, sì nella tradizione, poiché il senso più proprio e fecondo di tale parola affonda nel tempo, e il tempo è divenire. La città, questa città, «è un organismo in crescita» (35). Non è e non potrà mai essere un’opera completa, un luogo definitivo. Non sono tali neppure le città ormai affidate all’archeologia, come Pompei ad esempio, poiché se le città vengono ancora percorse, viste, toccate e in qualche modo vissute, esse sono pienamente dentro il divenire, dentro l’immensa e rizomatica storia degli effetti che la loro esistenza e le loro strutture generano.

Come ogni cosa umana riuscita, Gibellina è un nesso inseparabile e inestricabile di quanto definiamo natura e di ciò che chiamiamo cultura. Natura è infatti un ordine nella sua radice autopoietico e cultura è anch’esso un ordine alla sua radice autopoietico. Diversi sono i ritmi della loro autocostruzione, non il loro essere e divenire. L’umano che opera nel mondo e costruisce per sé luoghi, arnesi e finzioni è infatti anch’egli un ente naturale. Con le sue modalità, certo, ma mai fuori dal corso che la materia gli assegna, che assegna a lui come agli altri enti che occupano il pianeta.

Il tempo di tale autocostruzione è nel caso di Gibellina una temporalità «modernantica», plastica ed esatta sintesi formulata da Frazzetto in questa guida non alla città del Belice ma all’arte contemporanea. E non all’arte contemporanea ma all’arte tout court. A testimoniarlo sono le opere che abitano e che fanno Gibellina, ad esempio le Tracce antropomorfe (1990) di Nanda Vigo (p. 37) nelle quali la crosta del tempo si esprime in un moderno che germina dall’antico e nell’antico che nel moderno continua, prosegue, vive. E ancor di più nel Cretto di Alberto Burri, inaudita continuità della materia che è stata e della materia che è.

Le parole di questo libro, le tante immagini, il pensiero dell’abitare, del costruire e dell’inventare che nelle sue pagine si raggruma, pervengono a chiarezza e a senso ultimo nella sua chiusa, nella verità per la quale «a partire da quanto ci è più vicino e propriamente ci appartiene, […] giungere alle estreme lontananze delle differenze e dell’Altrove» (p. 61).

Quando l’Altrove si fa qui e ora, l’operare umano ha raggiunto uno dei suoi scopi più alti.

Alberto Giovanni Biuso

Alberto Giovanni Biuso – Sono professore ordinario di Filosofia teoretica nel «Dipartimento di Scienze Umanistiche» dell’Università di Catania. In questo Dipartimento insegno Filosofia teoretica (corso avanzato), Metafisica e Filosofia della storia. Ho anche insegnato Epistemologia, Sociologia della cultura, Storia dell’estetica e Filosofia della mente.