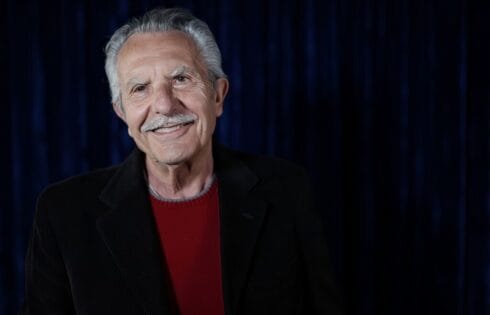

Dal tempo del «sonno che lo privò della costola», il Terrarossa, al tempo del risveglio in cui «fu sorpreso dall’altro fiato/ che si trovò accanto». Dal principio, la storia del genere umano, «sotto stelle inquiete», segnata da «giorni informi», da polvere, tradimenti, estraneità, confini, odio ingiustificabile, proiettili, fondali di corpi («al posto dei pesci»), dentro confluenze di “spazi” (ora universali, ora intimi), al bene, «lingua del mondo», che «non finisce» e rischiara, come luce dopo lo scavo, come le benedizioni del mattino, come la mano che veglia il sopore. Parliamo di “Tutte le ossa cantano la canzone d’amore” di Pietro Russo (pubblicato da “peQuod”, nella collana “portosepolto”, diretta da Luca Pizzolitto e Massimiliano Bardotti). Un volume, insieme, poetico e politico, che mette a nudo le (dis)umane contraddizioni («il lunedì subito dopo la Festa/ della Repubblica che ripudia la guerra ma smercia armi»), chiamandoci, con la grazia di una parola accuratissima, all’introspezione («cosa rende l’uomo/ un uomo?»). “Il ritmo del libro è possente, infiammato, come quello dei profeti di ogni tempo, ampio, oracolare, e trascina il lettore nel pathos di un sentimento religioso che lega insieme, che crede, ancora, nel rinnovamento del cuore umano”, piace introdurre la nostra intervista con il pensiero chiaro di Franca Alaimo.

“tutte le ossa parlano la lingua del mondo/ tutte le stelle cantano nelle ossa/ saggio e lieto chi ascolta/ la canzone d’amore delle ossa/ e al suo cuore si volge come a un confidente”, con questi tuoi versi per chiederti di parlarci di questo tuo libro: dalla nascita alle vette più alte verso le quali ti ha condotto.

La genesi di un libro di poesia non è mai lineare. Tutte le ossa cantano la canzone d’amore nasce da un’intuizione che non è ancora giunta a compimento, nel senso che mi trovo ancora nel pieno di questo tragitto che è iniziato con l’auscultazione del cuore (inteso come luogo deputato all’esperienza di verità del mondo) e quindi del mondo stesso. E se ci sono state vette, come dici tu, di certo non sono mancate le cadute, anche rovinose, di quelle che spezzano le ossa. Rimane il fatto che non possiamo rimanere indifferenti a questa canzone e tutti siamo invitati a unirci al coro. Anche chi, come il sottoscritto, proprio intonato non è…

“ma quello che chiamiamo cadere/ è il modo in cui una stella declina la propria luce”, la poesia può “risollevarci”? Può appagare “un bisogno di consolazione”?

La poesia in certi casi può essere una manna dal cielo, dico proprio nei momenti più duri, quando siamo in esilio dal mondo e dai noi stessi. Però è vero anche che la manna da sola non basta, non ti fa uscire dal deserto se non hai la volontà di arrenderti e di cadere, prima ancora che di risollevarti. Personalmente però vedrei con sospetto una parola che appaghi del tutto la nostra fame, non perché siamo creature inconsolabili bensì, all’opposto, perché esseri votati al desiderio.

Con “Una poesia politica” (prendiamo spunto dal titolo) per chiederti: che fine ha fatto la resistenza (almeno) intellettuale? In che modo, specie in un momento storico “delicatissimo” come quello che stiamo vivendo, in un mondo sempre più incapace di ascoltare (e volutamente ridotto all’incapacità di comprendere) cosa può la poesia?

A questa domanda non saprei rispondere. La “poesia politica” a cui si riferisce un componimento del libro in verità parla (ironicamente?) di tutt’altro: di un’occasione privata in cui due amanti si ritrovano a fronteggiare il cambiamento post-umano del mondo, loro due da soli, forse colti alla sprovvista e privi di strumenti. Certo, alla fine il mondo va dove deve andare, senza voler essere per forza cinici o apocalittici, però quello che resta sono “questi due / come radici secolari di un amore devastato”. Non so se ciò può bastare, pensando a Gaza, all’Ucraina, al Sudan, a tutte le parti del mondo deturpate dalla guerra. Uno dei tanti nomi della poesia è speranza.

Per concludere, ti invito, per salutare i nostri lettori, a riportare tre poesie dal tuo libro; e di queste scegline una per condurci a ritroso nel tempo, a prima della stesura completa o della prima stesura, per raccontarci quanto “accaduto” così da permetterci di condividere (e meglio comprendere) il percorso che l’ha vista nascere (nel contesto del libro che l’accoglie).

La scelta cade su queste tre:

Canzone di Adàm

Durante il sonno che lo privò della costola

il Terrarossa sognò una città di specchi

ovunque si girasse

mancava sempre qualcosa

braccio frase organo interno

Vagava con smania di ramingo

per sfuggire al riflesso

finché arrivò a un covo cieco

dove la luce gli precipitava addosso

senza tornare indietro

a questo punto

iniziò ad accordare la voce

Non dissolvermi nei giorni informi del vento

al suolo tornerò non prima

di sapere cosa si annida nelle ossa

quali parole a cui non so dare fiato

chiamano all’altro capo del canto

Al risveglio fu sorpreso dall’altro fiato

che si trovò accanto

*

da RV 8:08

5.5

(superstite della luce)

Viveva in un paese sul mare

ma senza sbocchi sul mare

in un paese dove gli aerei del vicino

radevano i palazzi in segno di forza

e prevaricazione, viveva

un uomo il cui nome non importa

uno che non mischiava le sue ragioni

con le macerie

così chiedeva

alla luce superstite cosa fa di un uomo

un uomo –

ma il treno arrivò, in orario, a Giarre-Riposto

dove un altro scese al posto suo

allacciandosi la domanda alla vita

che viveva al suo posto

*

sono davanti alla mia solitudine

Dio è il teschio che ogni giorno divengo

la lettera mutila la casa dove credevo

di poter vivere per sempre

ho un cuore di animale e uno da costruire

a partire da come mi guardi

C’è un filo che le lega, mi sembra, pur nella mescolanza e convergenza di momento pubblico ed evento privato. In particolare l’ultima delle tre, che vorrebbe scimmiottare la cadenza del salmo, potrebbe rendere meglio l’idea della saldatura di questi due tempi che nel libro si intrecciano continuamente. Qui è la storia di un migrante (come lo siamo tutti, indipendentemente dalle latitudini e dallo stato sociale) che riconosce nella propria esperienza l’impronta della Storia della nostra specie. Il dialogo con Dio è dialogo con/nel proprio cuore, quindi, in ultimo, ascolto del mondo e del canto della creazione a partire da uno sguardo d’amore per sé e verso gli altri.

(la versione ridotta di questa recensione-intervista a cura di Grazia Calanna, è apparsa sul quotidiano LA SICILIA del 27.07.2025, pagina Cultura, rubrica “Ridenti e Fuggitivi”).